7−2 吉野先生の講話

|

医学博士 吉野 邦俊 大阪府立成人病センター 耳鼻咽喉科主任部長 財団法人 阪喉会 顧問 略歴 昭和50年 大阪大学医学部卒業 昭和51年 大阪警察病院 耳鼻咽喉科 昭和55年 大阪大学医学部 耳鼻咽喉科助手 昭和56年 大阪成人病センター 耳鼻咽喉科 |

◆平成20年6月7日 講話「再発・重複がん・気管呼吸について」

| 第59回阪喉会定期総会にて |

|

今日は、皆さんが喉頭摘出の手術を受けられた後に、色々気にされることがあると思いますので、そのことについて少し話をしたいと思います。 一つ目は再発について、二つ目は重複がんについて、そして最後に気管呼吸についてです。 |

|

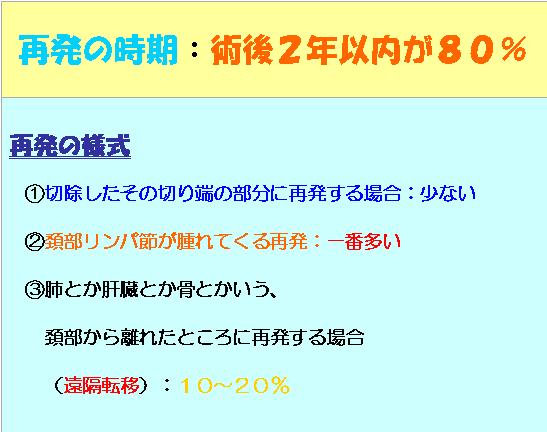

先ず再発についての心配についてです。手術をして1年以内の方、2年以内の方あるいは5年以上の方といろいろ居られると思いますが、手術後同じような割合で再発する訳ではありません。 再発は手術後2年以内に大部分が起こります。すなわち再発者が100人いたとすれば、そのうち80人は2年以内に再発するということで、2年以上経って再発する人は2割程度ということです。 では、どれくらい経てば全治したと言えるのかということですけれども、一般的には5年と言われています。 5年という科学的根拠は殆どないと思いますが、実際に臨床をやっていまして5年以上経った人に再発することはまずないという経験から言われている数字だと思います。 しかし、例外のがんがあります。例えば、甲状腺がんは5年経った後にも再発しますので、10年、20年の単位で診ていく必要があります。 喉頭摘出の対象となるがんの場合は、5年経てばそのがんは治ったと考えてよいと思います。再発の8割は2年以内に起こりますので、2年以内を注意して診る訳ですが、その際、再発様式に注意します。 再発の様式は三つあります。 喉頭全摘の場合、切除したその切り端の部分に再発する場合と、頚部リンパ節が腫れてくる再発と、もう一つが肺とか肝臓とか骨とかいう、頚部から離れたところに再発するという三つの型があります。 これら三つのうち、頚部のリンパ節に再発することが一番多くみられます。切除した切り端に再発するのは少なく、あまりみられません。 頚部から離れたところに再発する遠隔転移というのは、再発する人の10%から20%程度です。 再発を発見する方法ですが、皆さん術後の定期的な検診の際、必ず首の周りを触られますよね。あれはリンパ節が腫れていないかどうかをチェックしている訳です。触るだけで分かるのかと思われるかも知れませんが、80%ぐらいはわかります。後の20%はやはり触っただけでは分かりませんので、そういう場合はCTとかMRIとかで検査するようにしています。 口やのどを診る場合は、切除した切り端に再発していないかを診ています。 遠隔転移の検査としては、簡単なものでは、先ず胸部レントゲンを撮ります。それで何か異常があればCTで精査します。 その他、肝臓は超音波検査でチェックします。 血液検査で再発を発見できるか、よく尋ねられますが、残念ながらまだよい腫瘍マーカーはありません。 最新の検査としてはPETがあります。 これは放射性同位元素を注射すると、身体の中のがん細胞等の活動の活発なところに、その元素が集まって光って見えるという検査です。 全身を一遍にチェックできるということで、非常に有用な検査です。ただ、検査代が高いのが欠点です。 術後の検診の間隔は、再発が2年以内に80%ということで、2年間は毎月の検診を原則としますが、その人のがんの種類、病期などを考慮して、もう少し間隔をあけるなど個別に判断しています。 2年を過ぎますと大分安心できますので、3〜4ヶ月、半年、1年と間隔をあけていきます。 それで5年を経過しますと、一応完治したということになります。 |

|

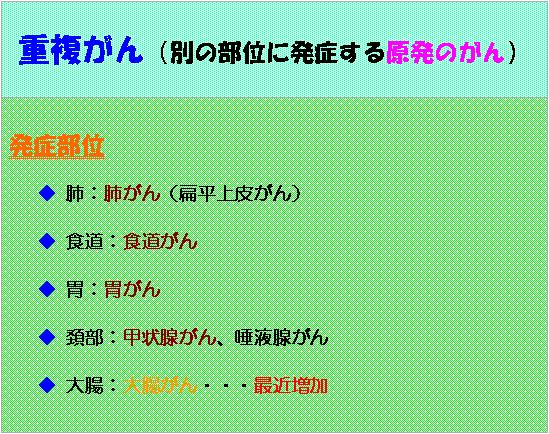

次に、術後で問題となるのは、他の所のがん、すなわち重複がんだと思います。 重複がんが何処に起こりやすいかは大体分かっており、大部分は4つの部位に発生しています。 すなわち、肺、食道、胃、頚部の4つです。 従ってこれらの箇所を重点的に調べたら、結構早く発見できるといえます。早く発見できれば、多くの場合、大手術でなく、内視鏡的に手術が可能となっていますので、積極的に検査を受けていただきたいと思います。 食道や胃の検査で内視鏡が太くて、通すのが苦しくて嫌う人がおられます。しかし最近はかなり細い内視鏡が開発され、通すのが楽になって今までより気軽に検査を受けられるようになってきています。 4つの部位の他に注意するとすれば、最近増加している大腸がんがあります。 これを発見するには、先ず検査で潜血反応を見て、陽性であれば内視鏡検査という順序になります。この内視鏡検査もかなりしんどいという話を聞きますが、今後の進歩に期待したいと思います。 |

三つ目の問題点として、喉頭摘出後の気管呼吸の問題があります。 気管呼吸ということは、鼻を使わない呼吸ということで、鼻の機能である加湿、温度調整、それにフィルターの役割が無くなることを意味します。そうなると気管の炎症が起こり易くなり、充血や出血がおこり、ひどくなると痂皮(かさぶた)ができてきます。その痂皮が溜まってくると気管が狭くなり、呼吸が苦しくなってきます。ここまでひどくなる炎症は、最近では殆どありませんが、昔は住宅環境や暖房設備も悪かったので気管が殆ど塞がって、救急車で運ばれてくる人が成人病センターでもありました。 このような炎症は、空気が冷たく乾燥した冬場に多いのですが、血痰が出始めたらできるだけ早めに病院に行って診てもらうようにして下さい。 次に気管呼吸で問題になるのは、気管孔の大きさです。気管の太さは自分の親指ぐらいですから、それより細いと気管孔が狭くなったということです。 狭くなる原因はよく解っていませんが、その頻度は多くありません。狭くなった気管孔は手術で拡げます。では、どの程度で拡げる必要があるかですが、その人の運動量によって決めるとよいと思います。 日常の生活で歩くぐらいはどうもないけれど、階段を昇るなど運動負荷をかけると息切れしたり、苦しい症状が出て困る場合はやはり拡げた方が良いでしょう。 手術は簡単に出来ますので、掛かりつけの耳鼻科の先生に申し出たら良いと思います。 今日は、手術後の皆さんが、心配されたり、お困りになる点を少しお話させていただきました。 佐藤先生がよく言っておられた「百歳まで」も昨今の臨床実績から言えば決して不可能ではないと実感しております。 皆さん、これからもどうぞお元気でお暮らしください。 |