3.教室

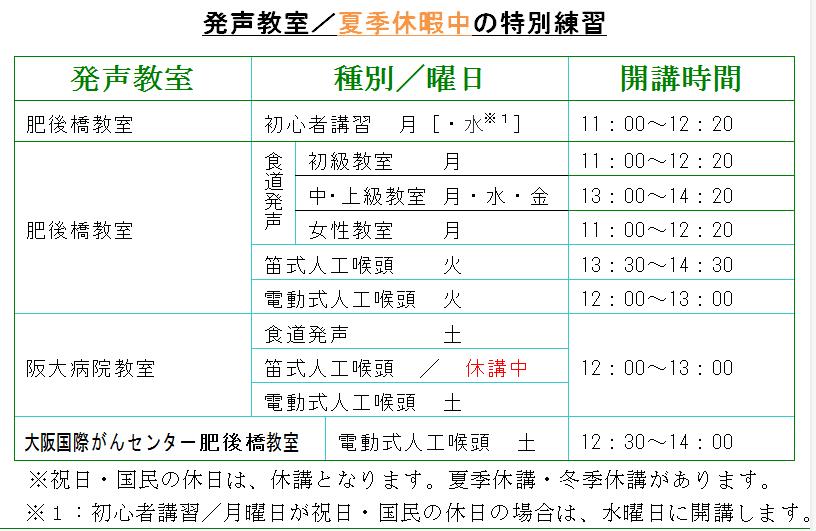

| ☆ | 7月16日(金)の指導員のみ出席の終講式の開催をもって令和3年度上期の発声教室の開講は全て終了し、夏休みに入ります。 夏休み中の夏季特別練習として発声教室の開講は、原則週一開講となり(詳細は、「2-2 年間の予定」を参照)、月曜日が食道発声初級教室と食道発声女性教室、火曜日が電動式人工喉頭発声教室と笛式人工喉頭発声教室の開講で食道発声中・上級教室は月・水・金のグループ分けで夏休み中もそのまま週一受講を継続する。開講時間は今まで通りとします。 「大阪国際がんセンター教室」は、8月末まで臨時休講が延長になります。 |

|

|

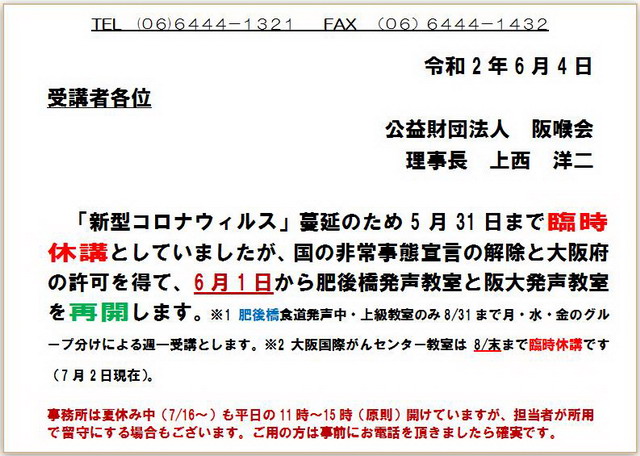

★臨時休講 ⇒ 2020/6/1再開 ⇒ 2020/9/2下期開講 ⇒ 2021/1/8上期開講

⇒ 2021/4/19~5/8 臨時休講

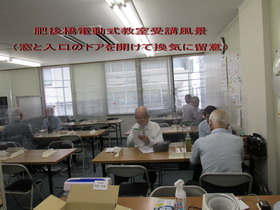

肥後橋発声教室と阪大発声教室を9月2日より下期開講します(阪大は 9/5(土)より)。但し、肥後橋食道発声 中・上級教室は、月・水・金のグループ分けによる週一受講を継続します。

(大阪国際がんセンター教室は、病院の意向で、2021年8月末まで臨時休講が延長。)

(旧記事)

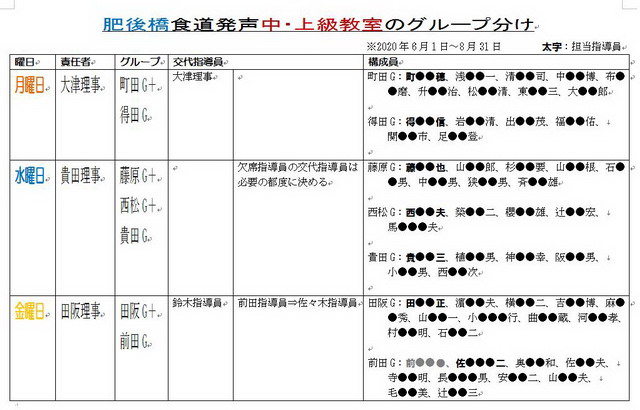

◇肥後橋食道発声中・上級教室

肥後橋食道発声中・上級教室は、9月2日の下期開講後も「3密」を避けるため、月・水・金のグループ分けによる週一受講となります。

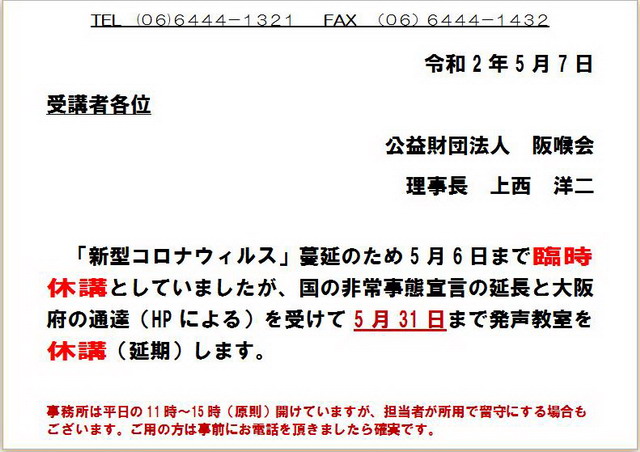

臨時休講を令和2年5月31日まで延期します。

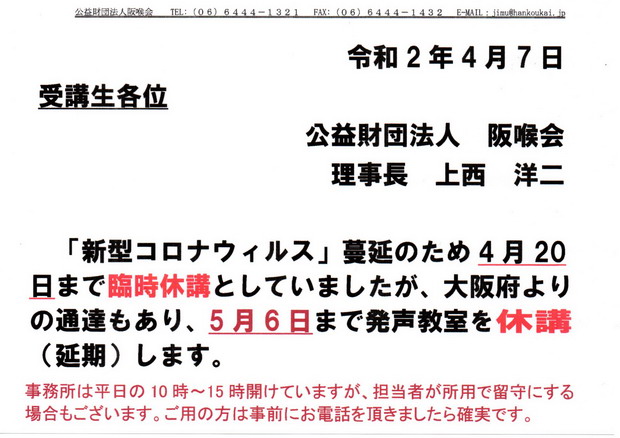

臨時休講を5月6日まで、延期します。

臨時休講を4月20日まで、延期します。

|

令和2年3月21日 受講生各位 公益財団法人 阪喉会 理事長 上西 洋二

「新型コロナウィルス」蔓延のため3月20日まで臨時休講としていましたが、4月20日まで発声教室を休講(延期)します。 |

大阪府より、令和2年2月19日に臨時休講にするよう通達がありましたので発声教室は臨時休講とします。

| _ | 令和2年2月19日 受講生各位 公益財団法人 阪喉会 理事長 上西 洋二

令和2年2月19日 大阪府より、「新型コロナウィルス」蔓延のため2月20日から3月20日まで発声教室を休講するようにとの通達がありましたので、臨時休講とします。 |

_ |

(平成29年2月6日より移転後肥後橋教室開講、同4月1日より大阪国際がんセンター教室移転・名称変更後開講)

| 教室 | 実施日時 | 責任者 | ||

| 肥後橋教室 | オリエンテーション 初心者講習 | 毎週 月 11:00~12:20 | 山本 | |

| 食道発声 初級教室 | 毎週 月・水・金 |

11:00~12:20 | 大谷 | |

| 食道発声 中・上級教室 | 13:00~14:20 | 大津、田阪、貴田 | ||

| 食道発声 女性教室 | 11:00~12:20 | 菅原 | ||

| 笛式人工喉頭 | 毎週 火・木 14:00~15:00 | 上西、藤本 | ||

| 電動式人工喉頭 | 毎週 火 12:00~13:00 | 西野 | ||

| 阪大教室 | 食道発声、電動式人工喉頭 | 毎週 土 12:00~13:00 | 山本 | |

| 大阪国際がんセンター教室 | 電動式人工喉頭 | 毎週 土 12:30~14:00 | 大村、高岡 | |

※祝・祭日は、休講となります。夏季休講・冬季休講があります(「2-2 年間の予定」でご確認ください)。

3-1 肥後橋教室

平成29年2月6日(月)より、肥後橋教室がオープンしました。

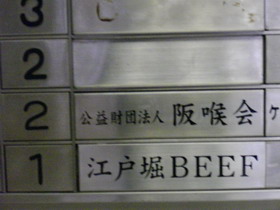

1階エントランスのネームプレート |

2階でエレベータを降りて |

203号、入口 |

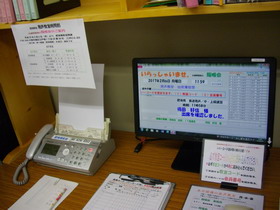

入口近くのPC52/出席情報登録 |

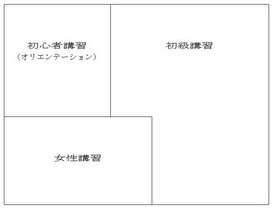

(1)初心者講習(オリエンテーション)